人类的婴儿是所有动物中最弱小的,刚出生时几乎是不会动的,1个月大也只能在俯卧时抬抬我们的下巴。同是灵长目动物的幼猴,相对于人类的婴儿,可以说要厉害得多,它们一生下来自己就会攀附在母猴身上;而人类的孩子,则完全要依靠别的人的悉心照料和看护。孩子在生活上依靠大家,大家都是了解的,所以对孩子衣食住行都很在乎;但不要忽略了孩子在心理上对大家的依恋,由于这种感情对他心理安全感的确立、以后的人际关系、对别人的信任或防卫等等有着极其要紧的关系。所以,父母除去要在生活上照顾小孩子,更要紧的是同孩子打造一种正常、健康的心理依恋和心理联结关系。

主动打造亲子依恋

无论爱哭闹还是不喜欢哭闹的孩子,父母在孩子不哭闹的时候主动、自发地去和孩子进行亲子互动,逗弄孩子、陪孩子玩、抚触孩子、帮孩子做体操、抱抱孩子,让孩子非常高兴、舒服、培养孩子的安全感,这是最好的亲子互动。亲子依恋在好的互动中打造,比起等到孩子自己因感觉寂寞、无助、心里不舒服而哭了之后,才被动地去抚慰孩子成效要好得多。另外,在孩子不哭闹的时候带他玩,还能减少爱哭闹孩子因心里不舒服而哭闹的次数和频率。

细心体察孩子的哭声

孩子一出生就会哭,到了三四个月时就会笑,还会愠怒。造物主并非平白无故赐予孩子这类基本的情绪的,这是还不会用言语来表达的孩子对大家发出的信号,他用这类信号来吸引注意,需要得到大家的抚慰和照顾。

人类的孩子是所用动物中啼哭得最频繁的,哭是什么原因各种各样,可能是由于饿了,可能是由于痛了;也会是由于无人陪他,感觉寂寞和不安全,脆弱的孩子天生非常无助。不过,归结起来可简单地分为两种:一种是生理上的,要喝奶或者换尿布等等,需要人来照料;另外一种就是心理上的,孩子感到不安,需要人来抚慰。

父母或者常常接触孩子、照顾孩子的爷爷奶奶、姥爷姥姥,通常来讲都会对孩子的哭的信号做出反应。对于第一种哭闹,大家通过对孩子进行生活上的料理来消除他生理上的不舒服;对于第二种缘由的哭闹,大家一般用抱抱孩子来消除孩子的不安,孩子一哭,大家就去抱他,哭和抱之间的关联慢慢强化,渐渐打造起条件反射,大家不去抱他,孩子就不会停止哭泣。其实单只用抱

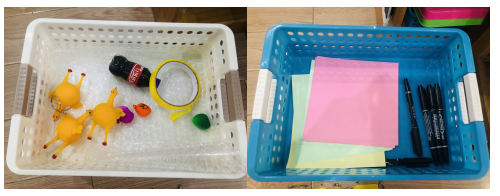

这个动作对打造健康的亲子依恋来讲方法比较单一,而且常常抱孩子会弄得大家精疲力竭。事实上,还有其他不少的方法可以消除孩子心理上的不安,譬如逗弄孩子、抚触孩子的皮肤、和孩子玩一会儿,都能让孩子感觉非常舒服、非常高兴。用多种多样的方法主动地去消除孩子心理上的不舒服,大家就是如此在和孩子打造着亲子依恋。

用多元化的方法去打造亲子依恋,也是为了预防某一方法施用过多、过度,譬如抚触过多会导致心理滞留,和得不到关爱一样也会让孩子将来患上皮肤饥渴症。

培养对孩子的敏锐度

较敏锐的父母更容易和孩子打造依恋关系,由于他们比较可以知道孩子在此时此刻需要什么,了解地了解目前只须摸摸孩子的小脑袋就能让他非常舒服、非常高兴。这听起来有点神奇,但敏锐的父母确实对孩子存在着如此一种感应。父母与新生孩子相处1个月左右就会了解自己是否一个敏锐的抚养者,能否感应孩子的需要;假如经过1个多月的磨合,你依然不可以对我们的孩子的需要猜个八九不离十,可能你的敏锐度就不太高。

不过,不敏锐的父母也不要灰心,虽然你们不可以像敏锐的抚养者那样容易上手照顾孩子,但通过后天的自我学习,向有经验的专家请教或者阅读亲子书刊,不断积累经验,在和孩子的互动中,让孩子告诉你如何带他,日渐就会了解如何做才能让他舒服、高兴,也就能成为非常不错的抚养者,和孩子打造心想法应。

不同风韵的孩子

既然有敏锐或者不太敏锐的父母,那样当然也有不同风韵的孩子。有的孩子天生不喜欢哭闹、比较安静,父母感觉特别好带。其实不然,这类只不过表面现象,这种孩子和爱哭闹的孩子同样需要父母抚慰,可他不喜欢用哭、闹等信号来告诉抚养者。假如这种风韵的孩子碰上对自己不太敏锐的父母,那可真是有点不妙,父母会以为让孩子吃饱了、睡足了已经足够,不像敏锐的抚养者会主动、自发地去逗弄我们的孩子。有的孩子天生喜欢哭闹,生理和心理上一有不适感就会放声大哭,虽然难带些,但擅长表达自己有益于依恋的形成。

父母,互补打造亲子依恋

有些人觉得由于母亲和孩子待在一块时间比较多、比较长,打造依恋关系成效会最好。其实也不尽然,只须父母主动配合去和孩子互动,成效是一样的。母亲有时候是在照料孩子吃喝,满足孩子的生理需要;逗弄孩子、和孩子一块玩也是比较缓和的方法。相比之下,父亲和孩子玩得比较多,喜欢用对孩子来讲比较激烈的方法来逗弄他,譬如把孩子高高举起,或者抱着他时忽然下蹲或上升,这类体验都让孩子感觉很刺激、很愉快。

父母依据自己的特点,互补地与孩子打造依恋是非常不错的,也是非常重要的。依恋的基础是平等和相互用途,并不在于时间的长短,过程才是非常重要的。但父亲在对孩子做刺激性游戏时,必须要考虑到孩子的承受力。另外要说的是,可能由于工作的关系,目前的孩子一般都有好几个抚养者,孩子可以打造多重依恋,但应该注意照看的一致性,以免让孩子不知所措。

父母能否和孩子打造起好的依恋关系,直接关系到孩子以后的人际关系,关系到他能否自如地同意来自友好的陌生人的善意,是不是可以信任身边的人,又或者是能否防范危险;也关系到他是不是独立、积极,并有相当的安全感和自信心。

父母通过对自己人际关系的考虑,再去察看自己与孩子间的互动依恋,必然会发现不少相似和有趣的地方。

奶妈VS.温暖母亲

在心理学上有如此一个实验,让一只幼猴和两只猴母亲生活在一块,一只不过用铁丝做成的假猴母亲,她的身上挂着奶瓶,所以对小猴来讲,她是有奶水的母亲;另一只不过用皮毛做成的假猴母亲,她没挂奶瓶,也没奶水。大家常说有奶便是娘,但小猴子成日攀附在没奶水的母亲身上,和她黏在一块,只有在饥饿时才跳到铁丝母亲身上吸几口奶。没挂奶瓶的母亲虽然没奶水,可她皮毛舒适的触摸感却让小猴子感觉温暖,有安全感,感到愉快。

可见,精神和心理上的安慰对孩子来讲才是更要紧的,生活上对孩子的照料没办法替代心理上的安慰。有的母亲担忧,由于工作的关系不能不把孩子交给保姆带,孩子会和我们的父母不亲,其实只须平常父母和孩子进行优质的亲子互动,亲子依恋仍旧可以正常打造。不要只在物质上给予孩子满足,更要从精神上关心他们,而这种好的互动应该从孩子一出生就开始,健康的依恋关系是孩子将来人格完善的基础。